Esta historia empieza entre los árboles, con Ziml Seivick, de 21 años, muriéndose mientras galopaba en el aire hacia Moisés Ville. Era julio de 1891 en la campaña santafesina y su pecho acababa de conocer la demencia del gaucho. Al joven Ziml le siguieron un horizonte de víctimas, 22 en total en un lapso de 17 años; una masacre a cuentagotas que hoy, a la distancia, no sabemos si se había transformado en un espanto naturalizado para los colonos, o era puro dolor.

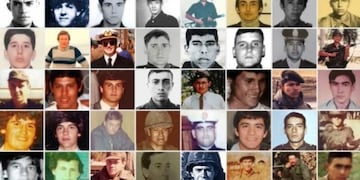

Los otros muertos eran Zvi Wainer y Bersanker, asesinados y robados en la soledad de los caminos; Noaj Hurvitz o Horovitz, administrador de la colonia, degollado y despojado de sus zapatos; los cuatro jóvenes Shmuel Bersanker, Reuben Kristal y los hermanos Finkelstein. También David Lander, un tal Kantor, Pinjas Fainman, Jaim Reitich, otro hombre llamado Tzifin y Gershom Gerchunoff, padre del famoso escritor Alberto Gerchunoff, apuñalado por un borracho; además de los dos hermanos Tuchman, llegados poco tiempo atrás de Rusia y asesinados en su propia casa al abrir la puerta. Especial dolor provocó en la comunidad la masacre de la familia Waisman, compuesta por el dueño de un almacén de ramos generales, Joseph, y por su esposa y sus cuatro hijos, el más pequeño de 22 días. Y el estupor alcanzó el escándalo y llegó a los diarios nacionales La Razón y La Nación con la última de las víctimas: Miriam Aliksenitzer, de 19 años, la jovencita más cortejada de Moisés Ville, muerta poco después de la fiesta de la patria del 9 de julio de 1906.

La punta del ovillo

¿Los mataban por ser judíos? ¿Hasta acá llegaba la persecución? ¿Qué cosa extraña, inmanejable, ocurría hace más de un siglo en ese enclave fértil del corazón de Santa Fe? Detrás de estas preguntas, y tantas otras que vinieron después, se embarcó hace años el periodista Javier Sinay, siguiendo el hilo de un ovillo interno, familiar, que asomó por casualidad con un mail de su padre: “Hola Javi, entrá en esta dirección: www.generacionmv.com/Generaciones/Victimas.htm. El autor, Mijl Hacohen Sinay, es tu bisabuelo. Lo acabo de encontrar y, además de todo lo emotivo e histórico que significa para nosotros, tiene un tinte de crónica policial”.

El texto de 27 páginas escrito en 1947 por el bisabuelo Sinay, titulado "Las primeras víctimas judías en Moisés Ville", daba cuenta de la seguidilla de hechos de sangre ocurridos en la colonia rural medio siglo antes, y a manos de gauchos forajidos. Sinay bisnieto, el de ahora, tomó este hallazgo familiar como punto de partida para un libro propio, Los crímenes de Moisés Ville (Tusquets Editores, 2013), donde combina su pasión por la investigación histórica y el relato policial con la más pura curiosidad por sus orígenes y ancestros, esos que se radicaron en Moisés Ville hace cuatro generaciones y participaron de algunas experiencias fundacionales de la cultura y el periodismo judío en la Argentina.

Los primeros pobladores habían llegado a Moisés Ville en 1889, luego de un viaje infinito y penoso en el vapor Wesser, que terminó con una epidemia de tifus y 60 muertos a los pocos días de llegar. Todos eran niños. La tierra prometida los recibía con un shock de realidad insoportable. Provenían de Ucrania y huían de las crueldades del régimen zarista, que había prohibido a los judíos radicarse en el campo, desempeñar las profesiones liberales y acceder a la escuela pública. La Jewish Colonization Association, la empresa colonizadora del Baron Maurice de Hirsch, les aseguraría –recién dos años después– trabajo en el campo y una vida pacífica y comunitaria, y el sueño dorado de tener algún día un pedazo de tierra propia.

"De a poco los colonos fueron asentándose y levantando el rostro de la tierra que cultivaban. Un día vieron a lo lejos un jinete que se recortaba entre los árboles. No era el primero que se cruzaban –relata Sinay en su libro–. Algunos criollos trabajaban en las estancias, arreando el ganado; otros nunca habían podido adaptarse a los embates de la economía moderna en el campo. El alambrado y las tranqueras habían convertido los territorios en prisiones y esos hombres se sentían como en extinción. En 1889 el gaucho era una especie acorralada. Y si llevaba su facón bien afilado, era porque no quería irse solo." En los ojos de un gaucho En la Argentina, el liberalismo había puesto en marcha ya la maquinaria del modelo agroexportador, en cuyo marco cobraba sentido la fundación de colonias agrícolas de inmigrantes que, a diferencia de los gauchos y criollos –considerados vagos–, poblarían el país y trabajarían de sol a sol.

"El gaucho fue sojuzgado por leyes muy severas que le prohibían cambiar de patrón. Entonces el que no las aceptaba, se marginalizaba. Algunos se convirtieron en bandidos, manteniendo su nomadismo –explica Sinay–. Podría decirse que estos crímenes se dieron en el marco de este choque de dos mundos, el del gaucho acorralado y el del colono recién llegado; el modelo de país más popular, encarnado en José Hernández y el Martín Fierro, y otro más liberal, como el de Sarmiento y la sociedad de los inmigrantes que impulsó".

¿Cómo se investigan 22 asesinatos que ocurrieron hace más de 120 años?

El cómo es lo más difícil. Yo hago periodismo de policiales, pero las dificultades que presentan los casos actuales son otras. En relación con estos crímenes no tenía testigos directos con quiénes hablar, pero sí descendientes, a quienes no fue difícil acceder. Sin embargo, lo complejo fue llegar a las fuentes escritas, a los diarios que mencionaban los crímenes, a los expedientes… Tal vez porque era una época iniciática de las instituciones argentinas...

Claro, y más en el campo. La necesidad de tener un archivo nacional y de trabajar sobre la memoria es algo que surge en nuestro país a partir de los años 50. Y estos crímenes son de fines del siglo XIX. Los documentos judiciales son azarosos en esa época y algunas denuncias no deben haber existido jamás.

¿Cómo eran aquellos documentos judiciales?

Fabulosos, escritos a mano y con pluma. Me sorprendió que el lenguaje jurídico fuera tan parecido al de hoy, lo que nos habla de lo dura que es la institución judicial, lo impermeable a los cambios. Por ejemplo, en el expediente de la masacre de la familia Lefebre (un caso de 1869, por lo tanto anterior a los que yo investigué, pero muy parecido al de la familia Waisman, ocurrido en 1897 en Moisés Ville), encontré un dibujo desplegable con la silueta de una espada. El arma en la escena del crimen. Impresionante.

¿Qué decían los expedientes de estas muertes?

En la provincia de Santa Fe sólo hay información sobre Miriam Aliksenitzer, cuyo caso fue el más resonante. Hay registro de ese caso en un libro de actas, pero el expediente no está.

¿Atentó esta seguidilla de muertes contra la empresa colonizadora que aspiraba a traer a la Argentina a tantas familias judías?

No estoy seguro. La campaña santafesina, como le decían en aquellos tiempos al campo, era de por sí un territorio bastante más violento que el de ahora. Durante mi búsqueda, encontré un artículo firmado por Gabriel Carrasco, un economista, escritor y abogado santafesino, que era una suerte de prohombre del siglo XIX. El empieza mencionando uno de los crímenes de Moisés Ville, en un párrafo, y luego hace un análisis de la violencia en el campo de Santa Fe de tres páginas; y dice, por ejemplo, que entre 1874 y 1892 había un promedio de 71 homicidios por año. Si cruzamos los datos poblacionales de aquella Santa Fe con la tasa anual de homicidios y la población actual, podemos tener una pintura imprecisa pero ilustrativa: aquella provincia era tres veces más violenta que la de ahora. De modo que la violencia era una constante siempre tenida en cuenta y no ahuyentaba a los responsables de poblar los campos.

¿Y cómo entran en esta historia de colonos y muertes tu tatarabuelo y tu bisabuelo?

Cuando empecé a investigar no sabía nada sobre ellos. Y en el camino descubrí que mi tatarabuelo, Mordejai Reuben Hacohen Sinay, tanto en Rusia como acá, escribía columnas de opinión para diarios hebreos. Fue uno de los primeros pobladores de Moisés Ville (llegó en 1894) y como rabino fue un importante líder comunitario, que terminó echado con su familia del pueblo, en 1897, por el administrador de la colonia, con quien estaba enfrentado políticamente. Uno de sus hijos, mi bisabuelo Mijl Hacohen Sinay, vivió en la colonia y fue testigo de aquella época de crímenes. Cuando se radicó en Buenos Aires, a los veinte años, fundó Der Viderkol, el primer diario judío de la Argentina, que estaba escrito en ídish.

¿Cómo era el diario Der Viderkol?

Increíble, hecho a mano, porque no había en Buenos Aires ninguna imprenta con caracteres hebreos. Yo nunca lo vi porque se perdió en el atentado a la AMIA en 1994, ¡y después se halló y se volvió a perder! Siempre me pregunto si ese diario contaría algo sobre estos crímenes en Moisés Ville, es probable. La primera tirada fue de 500 ejemplares y despertó mucho entusiasmo en la colectividad, que empezaba a ver en la prensa una nueva religión.

¿En algún momento se creyó que eran crímenes antisemitas?

Por el texto de mi bisabuelo yo sospechaba desde el principio que eran asesinatos comunes, todos en ocasión de robo, salvo el de Miriam Aliksenitzer, que tiene un sesgo pasional. Y a medida que escribía el libro fue perdiendo fuerza la pregunta por el porqué de los crímenes y ganando espacio otra cuestión: ¿por qué mi bisabuelo había escrito sobre esta seguidilla de muertes casi cincuenta años después? Y luego, ¿qué importancia tenía que yo rescatara estos crímenes, más de cien años después?

¿Y a qué conclusión llegaste?

Recupero las palabras de Ester Szwarc, una profesora del IWO, el Instituto Judío de Investigaciones. Ella siempre habla de un concepto de la cultura judía que en ídish se dice di goldene keit y en español se traduce como "la cadena de oro", que tiene que ver con lo que una generación lega a la otra. Cada generación tiene el deber de pasarle todo el conocimiento a la siguiente y ésta otra elige qué posición adoptar, pero a su vez tiene que seguir transmitiendo hacia adelante. Entonces, yo pensaba que rescatar esos homicidios es una manera de hablar de quiénes somos nosotros, los argentinos, hoy, que somos también hijos de este tipo de epopeyas violentas, no sólo de parte de los gringos, sino de esas fricciones entre varios actores, varios mundos, que luego se hicieron uno. •